皆さん、適切なレベルの課題で練習していますか?

うちの子、宿題へ真面目に取り組んでいるのに成績が上がらないのよね

こんなお悩みをお抱えのご家庭は、課題のレベルが合っていないのかもしれません。

塾の宿題は最適な難易度なのでしょうか。宿題が難しすぎる、宿題の量が多くて終わらない。そんなふうに感じることはありませんか?

生徒にとってのベストな難易度をテーマにまとめてみました。

塾の宿題は最適な難易度か?

塾の課題は必ずしも最適な難易度ではありません。私がこう思うようになったのは,塾講師時代にこんな生徒をみたからです。

Aくんはいつも宿題を忘れてくる男の子でした。4年生のうちは上位クラスに在籍していたものの、5年生に入って成績が下がり始め、夏期講習後にはついに下位クラスに転落します。

私は当時その下位クラスを担任していました。降級時のAくんの成績はクラス内でも最下位。その後、成績はいったん持ち直し、クラス内の上位に入るまで回復します。

そこから半年近くAくんはクラス上位をキープしました。しかし、宿題忘れの癖は相変わらずでした。

そんな彼を「だからそれ以上は成績が上がらないんだ」と当時の私は苦々しく思っていました。

そんなある時、こんな光景を目にします。

自習室でAくんが算数の宿題をしています。机に向かう表情は真剣そのものです。一問ずつじっくりと考えて取り組んでいるようでした。私はAくんに尋ねました。

「真面目に宿題に取り組んでるのに、なぜ提出しないの?」

「分からない問題がまだ終わってないから……」

見ると、途中で投げ出した問題がそのまま放置されています。

普段なら「質問をしないから成績が上がらないんだ」くらいにしか思わなかったかもしれません。しかしその時は、つい今しがた見たAくんの真剣な表情が思い出されました。そしてふとこう考えました。

今こなしている問題が、実はAくんにとっては最適な課題になっているのではないだろうか。だから少ない勉強量でも一定の成績を維持できるのではないか――。

粘り強く取り組めばギリギリ解ける問題がAくんにとっての最適なレベル。それ以上の負荷のものまで一律にこなしても、学習効果は低いのではないか。

この考えでクラス全員の成績と宿題提出状況を調べてみました。すると程度の差はあるもののAくんと同じ状況の生徒が他にもいることが分かりました。

私はクラスの宿題の一部を難易度別・能力別の個別課題に置き換えることにしました。

効果は3ヶ月ほどで現れました。

初めの1ヶ月で成績が急上昇した生徒が現れ、次第に他の生徒たちも成績が上向いていきました。3ヶ月後の組分けテストでは,下位クラスでありながら学年トップ10に1人、トップ20にもう1人。クラス平均点で見ても一つ上のクラスと逆転するまでになります。

心理学の研究から

レベル調整によって学習効率を最大化できる。このことは講師としての経験則となりました。

では、なぜこういう結果が得られるのでしょう。あとになって文献を調べてみたところハーバード大学の心理学者カート・フィッシャーの理論にそのヒントを見つけることができました。

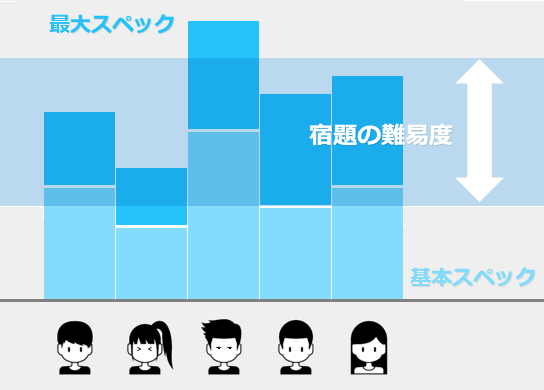

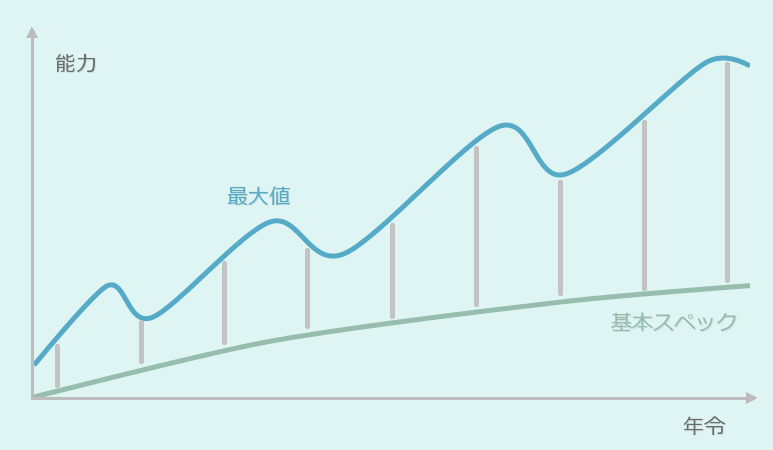

フィッシャーによると、人間の能力は2段階に分けられます。

ひとつはその人の持つ基本スペックです。その能力を超えた課題を達成するには外部の手助けが必要です。補助を得て超えられるレベルがその人の能力の最大値です。

基本スペックと最大値との間の領域こそが、成長によって能力を伸ばせる範囲。これをフィッシャーは「発達範囲」と呼びました。

基本スペックは生徒ごとに違います。発達範囲も異なるため「どこまで強化できるか」は生徒によって違いが出ます。

クラスの宿題は一律に同じものが課されます。すると無駄な範囲を含む生徒や、必要な範囲から外れてしまう生徒も出てしまいます。

つまりクラス一律の宿題では生徒ひとりひとりの発達範囲をカバーしにくいのです。

宿題を出さないのにそこそこ成績がいい生徒や、真面目にやっても芽が出ない生徒がいるのはこんな背景があるのかもしれません。

さきほどのAくんの例では、発達範囲を超える問題がうまく除外されていたことが効率アップに働いたわけですね。

フィッシャーによると基本スペックはゆるやかに伸びていきます。

一方で能力の最大値は様々な要因で上下しながら伸びます。あるときはクリアできた課題が、別の日にはできなくなっているということが起こります。

低学年のうちは広がり方がまだ小幅です。効率が悪くても「全部こなせばなんとかなった」という場合もあるでしょう。あるいは学年が上がっても、日によってはまだ何とかこなせるかもしれません。

しかし量でカバーするのは次第に難しくなっていきます。そこでレベル調整が必要となるわけです。

ぴったりの難易度を選ぶには

課題のレベルが発達範囲におさまれば効率はアップします。上下に外れた問題を取り除けばいいわけです。

無理してこなせば一時的にはクリアできるかもしれません。しかし一問あたりの所要時間は増大するので効率は大きく低下してしまいます。

うちの子、宿題全部やってるのになんで成績が上がらないのかしら・・・

こんなお悩みの原因は、課題が発達範囲から外れているからかもしれません。

バッサリ削って、その分の時間を中レベル帯の強化にあてましょう。カリキュラムが進めばまた取り組む機会はあります。実力をつけて再チャレンジすればOKです。

短時間でこなせるものを省いても効率アップは見込めません。

削るのではなく、取り組む時期を後にずらしましょう。復習スパンを長めにとるようにするのです。

易しい問題がとりあげられる機会はだんだん少なくなります。安易に削ると定着確認の機会がなくなります。

時間が空くと簡単な問題が解けなくなっている。これはよくあることですね。スタンプラリーのような感覚で「クリアしたからもう終わり」というのは避けるべきです。

塾講師の頃はこれで何度か痛い目を見ました。今は十二分に反復機会をとり、「最大値は変動する」というフィッシャーの考えを取れ入れるようにしています。

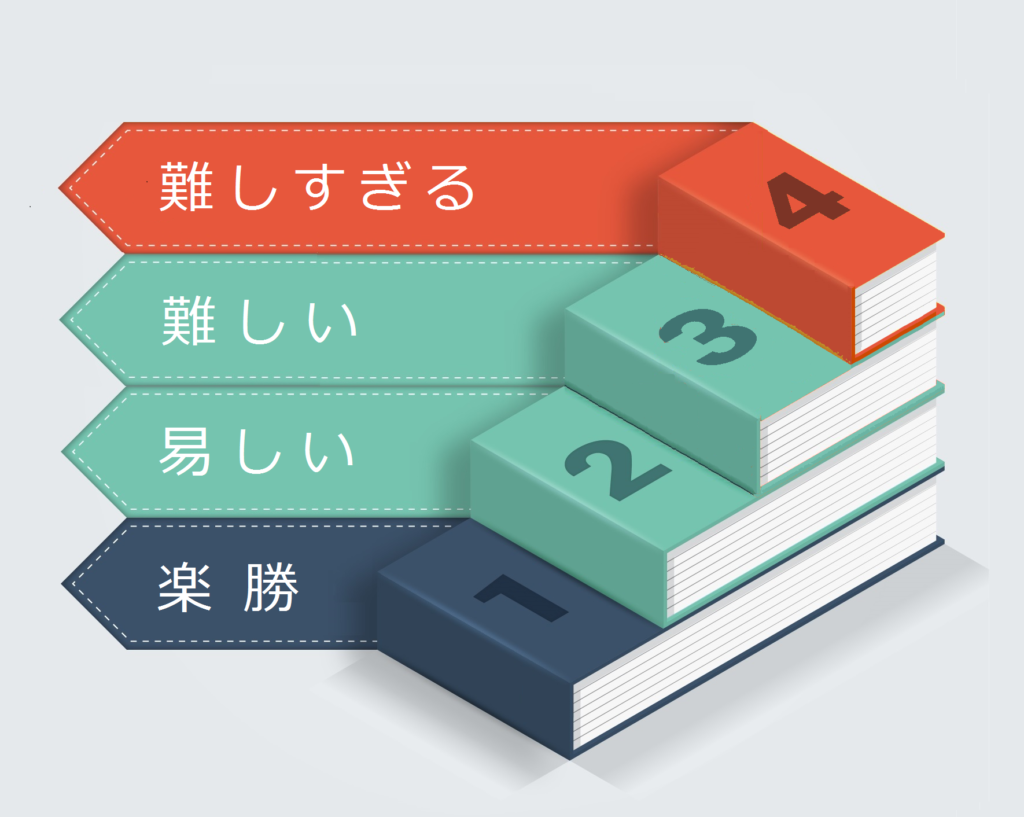

判断を子どもに任せると安易に「難しい・易しい」と判定しがちです。すると本来必要だった「難しめだけど力がつく問題」を取りこぼしてしまいます。

オススメは4段階での判定です。

真ん中の2つを中心に取り組めば、発達範囲から外れる問題は入り込みにくいはずです。

家庭教師の先生がついている場合は問題の仕分けをお任せするのもいいでしょう。

塾の課題が全体的に難しすぎるケースは少なくありません。この場合は不要なものを削るだけでなくベーシックな問題を家庭で用意する必要があるでしょう。課題を塾が用意してくれるケースもあるので、まずは相談してみましょう。

塾の宿題は全部やるものというのが暗黙の了解になっています。しかしこれは数ある選択肢の中の一つです。塾はおすすめのプランを提案しているに過ぎません。

集団塾の宿題はクラス全体でやることを前提にしています。個人にとっては不足・過剰が起こるのは避けられないのです。

一律課題は管理のしやすさも考慮して作られています。多人数の状況を効率的に把握するために学習効果に多少のロスは仕方のない部分があります。

しかし昨今は探そうとすればより良い情報がいくらでも見つかる時代です。手間をかけてでも良いものを選び取りたいという人は、他の選択肢を検討してもいいのではないでしょうか。

提案された中で良いものは取り入れる、いらないものがあれば、他のもっと良いものに置き換える。その取捨選択の中の一つに「レベルにあったものを選ぶ」というのは意味のあることです。

まとめ

適切な難易度の課題は学習効率を最大化します。

- 能力を超えた課題に時間を取られると効率は下がる。

- 難しすぎる問題は除外して先送り、易しすぎるものは後に回して反復。

- 塾の宿題は選択肢の一つ。その都度より良いものを選ぶのがベスト。

塾のカリキュラムや課題がよく練られて作られているのは事実です。しかしそれはクラスにとってはベターでも、個人にとってベストな選択肢とは限りません。

課題の組み立てを調整すれば学習効果は上げられます。課題をこなしているのに伸び悩んでいるご家庭はぜひお試し下さい。